★パオラ・ハリスってどうよ?

ここまではジョンソンの指摘を踏まえつつ『Trinity』にまつわる様々な問題点をみてきた。その中でオレが一つ思ったのは、ヴァレを自らの調査に引き込んだパオラ・ハリスという自称ジャーナリストは、何だかとても危なっかしい人物なのではないかということであった。

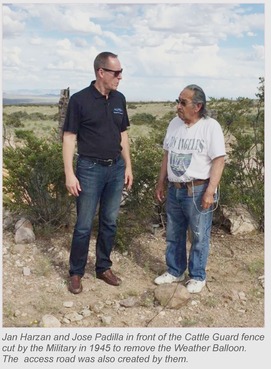

パオラ・ハリス

本書を読むと、ヴァレは至る所でハリスのことをえらく褒めている。ハリスは母国イタリアのUFO事件についてアレン・ハイネックに情報提供をしていたんだとか、あるいは米国の軍人上がりのフィリップ・コーソーが書いたUFO本のイタリア語訳を出したんだとか、まぁ実績があって信頼できるユーフォロジストなんだということを再三強調しているのである。

しかし、『Trinity』でも再三引用されているハリスのバカやパディージャに対するインタビューを見てみると何だか要領を得ないやりとりが多いし、誘導尋問的な質問も目立つ。このサンアントニオ事件のストーリーというのは、実際にはハリスの手助けを得て作り上げられたものではないかという気さえしてくるのだ。

にも関わらずヴァレがハリスを高く評価しているというのは、要するに「サンアントニオ事件は本当に起きたものだ」と主張するためにはハリスのインタビュー記録を肯定し、依拠するしかなかったからなのではないか(実際、ヴァレがこの事件に取り組み始めた時点でバカは死去していたので、バカの言い分についてはハリスのインタビューを鵜呑みにするしかなかったのである)。

はてさて、このハリスという研究家は本当に信頼していいのだろうかと思うのだが、実はこの点についてもジョンソンは鋭く切り込んでいる。彼は、この『Trinity』が刊行されるまで彼女のことは全く眼中になかったらしいが、改めて調べてみたところ、彼女は怪しいUFO写真で名高いコンタクティー、ビリー・マイヤーを支持するなど、業界では「何でも信じこんでしまう」人物とみなされていたことを知る。

実際、ハリスは有名な調査団体MUFONの機関誌、UFOジャーナルの2016年6月号にサンアントニオ事件についてのレポートを執筆しているのだが、ジョンソンによれば、当時のMUFON内部では「こりゃガセネタじゃねーのか? いいのかよ」みたいなことをいいだす人も出てきて、結構な問題になったらしい(ついでに言っておくと、このMUFONジャーナルの記事では事件の発生日は「8月16日」ではなく「8月18日」となっている。つまり「公式ストーリー」と日付が違う!)。

ちなみにジョンソンは、「ヴァレがハリスと組んだことが2021年に明らかになると、その事実は、程度の差こそあったものの多くの篤実なUFO研究家に驚愕をもって受け止められた」とも書いている。さもありなむ。

で、ここで若干脱線させていただきたいのだが、「なんでヴァレはこんなの信用しちゃってるの?」という文脈で――これは直接サンアントニオ事件にかかわる話ではないけれども――ジョンソンは一つのエピソードを紹介している。

『Trinity』の中には、サンアントニオ事件の現場近くで起きたソコロ事件(1964年)に論及したパートがあるのだが、ここでヴァレは、ソコロ事件を調べたレイ・スタンフォードの『Socorro 'Saucer' in a Pentagon Pantry』(1976年刊)という本を激賞している。

ちなみにレイ・スタンフォードというのは若い頃、宇宙人とのチャネリング、つまり「宇宙イタコ」をやってた人物なのだが、この「宇宙イタコ」で「地球に近々大変動が起きる!」というメッセージを受けたので、兄弟と一緒に本を書いた。これが実は日本とも関係大ありで、日本のUFO団体、CBA(宇宙友好協会)がこの本を鵜呑みにし、1960年に「リンゴ送れ、シー」事件というけったいな事件を起こしてしまったのは有名な話である。まぁこれはまた別の話なので興味のある方は自分で調べて頂きたいのだが、ともかくこのスタンフォードは「宇宙イタコ」のあともUFO研究は続け、ソコロ事件の本なども書いていたのである。

閑話休題。話を戻すと、『Trinity』では「ソコロ事件の現場からはナゾの金属粒子が見つかったンだが、その事実は当局によって揉み消された」というスタンフォードの主張が肯定的に紹介されている。だがジョンソンに言わせれば、これはとんでもないことであるらしい。彼は「その主張はUFO研究家のリチャード・ホールにデバンクされたやろ! 何いっとんのや!」と言って激しく怒っている。オレはこの件については全く知識がないのでどっちの主張に分があるのかよく分からんのだが、ともかく彼は「スタンフォードみたいなヤツ信用しちゃアカンでしょ」といってヴァレに意見している。偏見かもしらんが、オレも元「宇宙イタコ」の人は警戒したくなる。

さて、そういう目で『Trinity』を読んでみると、確かにこの本のヴァレは総じて危なっかしい。例えば、本書には「UFOが現場に何かしらの物体を落としていった事例」として1987年の「オーロラ事件」や1947年の「モーリー島事件」が出てくるのだが、一般的にこの辺の事件はUFO業界でもHOAX(デッチ上げ)の可能性が高いとされている。

確かに『Trinity』でのヴァレは、あまりに人を信用しすぎている。(つづく)